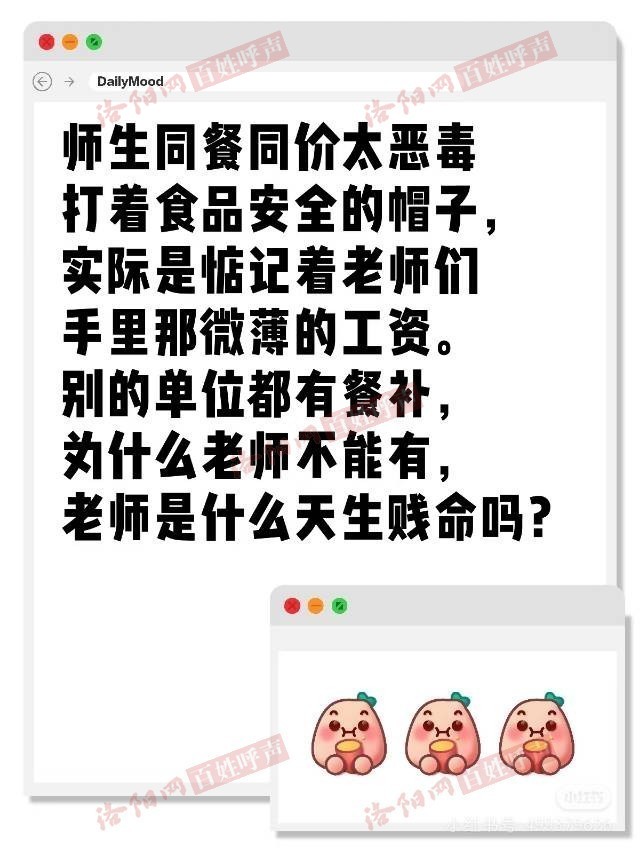

教师自费用餐并无偿监督学生就餐的现象,确实反映了教育体系中一些值得深思的问题。

1. 现象背后的现实矛盾

职责边界模糊:教师的职责本应以教学和学生发展为核心,但现实中常被附加大量非教学任务(如用餐监督、行政杂务等)。这种职责的无限扩展可能导致教师精力分散,影响教学质量。

权益保障缺失:教师自费用餐若无明确补偿机制,本质上是将本应由学校或社会承担的成本转嫁给个人,尤其在薪资待遇本就有限的地区,可能加剧职业倦怠。

2. 教育资源配置问题

经费不足的缩影:部分学校因资金短缺,无法提供教师工作餐或相应补贴,反映出基层教育经费分配的不合理。这种现象在欠发达地区更为常见。

管理惯性:某些学校因循旧例,将"教师看管学生"视为理所当然,缺乏对教师劳动价值的尊重和制度化补偿。

3. 对学生管理的潜在影响

教育意义有限:若用餐监督仅停留在"维持秩序"层面,而非转化为生活教育(如餐桌礼仪、营养知识),则可能流于形式,浪费教育资源。

师生关系异化:教师过度介入学生生活环节,可能模糊教育者与监护人的角色边界,甚至引发矛盾。

4. 改进的可能性路径

制度层面:

明确教师职责范围,通过地方性法规或学校章程界定非教学任务的标准与补偿方式。

设立专项教育经费,保障教师基本工作福利(如用餐补贴或免费工作餐)。

学校管理:

探索轮岗制或专职化,如安排行政人员或家长志愿者参与用餐管理,减轻教师负担。

将用餐时间转化为教育场景,例如推行"食育"课程,提升活动价值。

社会支持:

鼓励社区、企业或公益组织提供资源支持,如"教师午餐基金"等社会化解决方案。

通过家校合作,引导家长理解教师权益,避免过度依赖教师无偿付出。

5. 更深层的思考

教师职业尊严:教育质量的核心在于教师的专业性和积极性。若连基本劳动权益都难以保障,何谈"尊师重教"的社会氛围?

系统性改革需求:此类问题往往是教育体制积弊的冰山一角,需通过教师待遇提升、经费管理透明化等综合改革才能根本解决。

这种现象表面上是一个"吃饭问题",实则折射出教育资源分配、职业权益保障和教育活动本质等多重议题。解决之道既需要短期改进(如补贴机制),也离不开对教育生态的长期优化。只有当教师的专业劳动得到充分尊重和合理回报时,教育才能真正释放其应有的活力。

尊敬的用户: