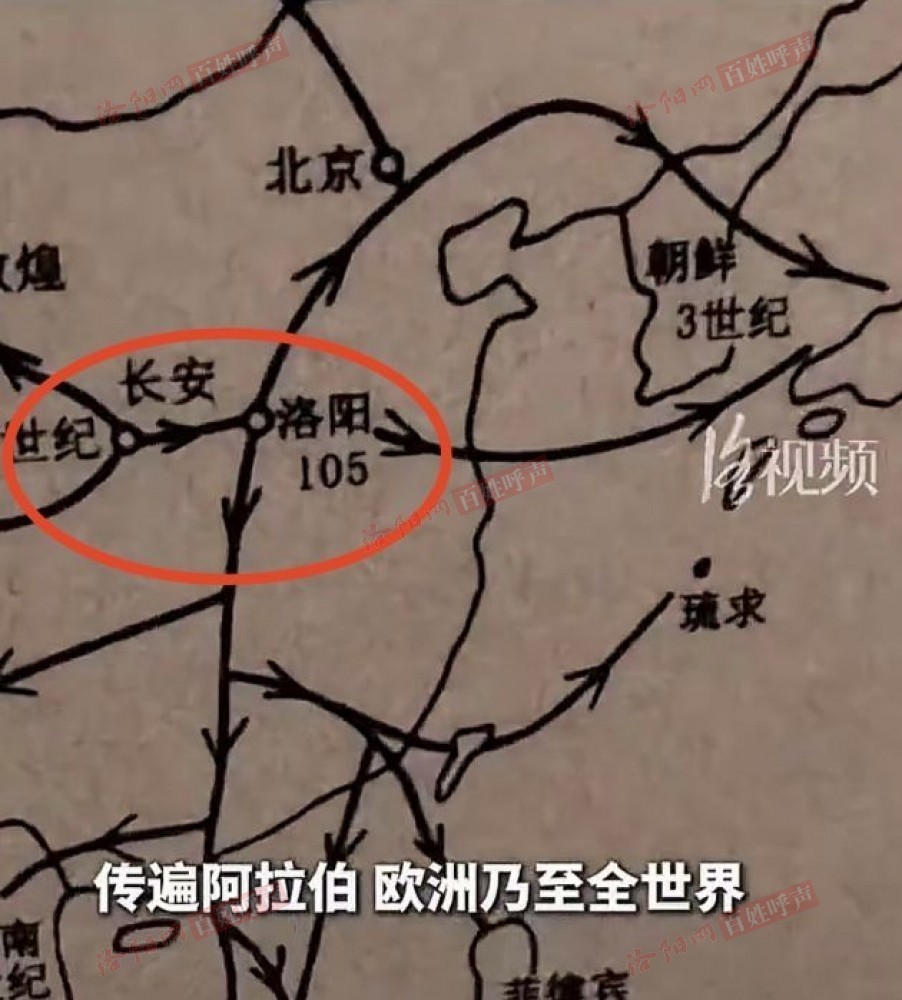

贵馆展图图片是以长安为中心,这是不争的事实,如果真像回复说的那样,以洛阳和长安为中心向外传播,那么就应该把洛阳和长安之间画成直线,而不是长安→洛阳

一、展陈图片内容与主流学术共识及权威研究相悖

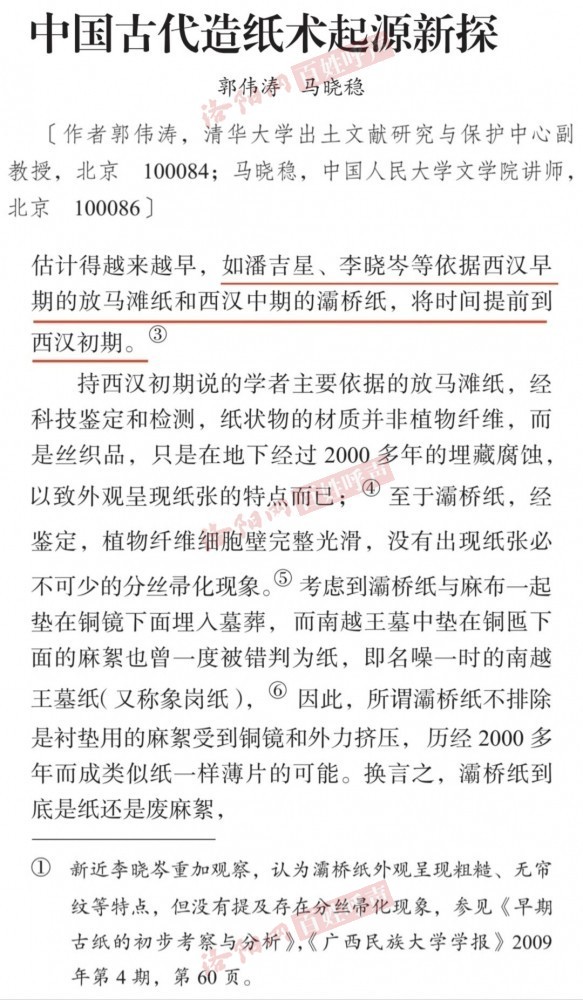

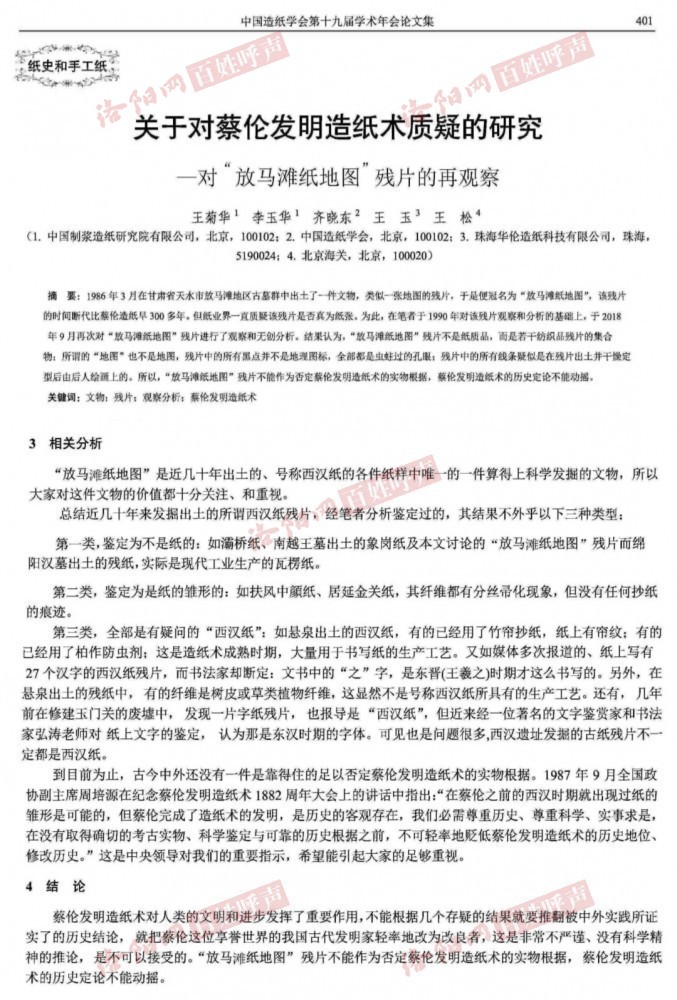

1. 潘吉星观点展图,片面强调“西汉起源说”,忽视东汉蔡伦的技术革新,馆内展图依据潘吉星观点展图,将造纸术的全球传播源头标注为西汉长安,直接断言“传播到世界各地的造纸术是西汉工匠发明的造纸术”。展图此表述严重违背了学界普遍共识。

蔡伦“抄纸法”的关键性:即便承认西汉存在造纸雏形(如“灞桥纸”),但两汉造纸技术存在本质差异。国内外主流学者(包括部分支持西汉造纸说的学者)均认同,蔡伦改进的“抄纸法”体系(包括打浆、抄造、定型等标准化工艺),才是真正具备可推广性、推动造纸术外传的核心技术。

央视纪录片《中国纸的故事》明确指出,造纸术是以东汉都城洛阳为起点,经洛阳→长安→敦煌→西域...→罗马的路径传播至世界。央媒观点代表国家对历史叙事的权威认定,而博物馆展陈图片与此直接冲突。

2. 对学者展图的断章取义

与潘吉星观点相近的李晓岑教授明确指出:“蔡伦的‘抄纸法’在晋代传入越南、朝鲜,唐代传入日本,西传至中东、欧洲、非洲,最终影响全球。”而馆内展图选择性忽略这一关键结论,片面截取,导致公众误以为“西汉技术直接外传”,严重背离学术客观性。

二、作为洛阳属地博物馆,展陈逻辑自相矛盾

1. 历史地理的混淆

若按馆内展图所述“造纸术从西汉长安传遍世界”,则完全否定了东汉洛阳作为造纸术革新与传播中心的历史地位。这与洛阳作为东汉都城、蔡伦改进造纸术核心地点的史实严重不符,亦削弱了洛阳在中华文明史中的独特贡献。

2. 文化传播责任的缺失

博物馆作为公共文化机构,应秉持严谨、平衡的学术态度。当前展陈图片,片面采用单一争议性观点,既未标注学术分歧,也未引用反对意见(如主流学界对“西汉外传说”的批评),导致观众误将一家之言当作历史定论,违背博物馆教育职能。

造纸术是中华民族对世界的重大贡献,其历史叙事关乎文化自信与国家形象。汉魏洛阳城博物馆作为国家级遗址博物馆,更应秉持科学精神,避免以偏概全的表述误导公众认知。

回复部门:文物局 2025-03-23 08:24:48

尊敬的网友:

您好!感谢热心网友的建议。汉魏故城遗址博物馆展陈大纲和设计方案编制中,有关专家及设计团队本着对科学和严谨的态度,基于目前被普遍接受的相关研究成果,对汉魏时期的历史、文化、科技成就及影响进行客观介绍和展示。汉魏故城遗址博物馆第三展厅“造纸革新”部分版面内容,重点介绍了“东汉时期蔡伦对造纸工艺的改良”,“造纸术由洛阳逐渐向其他地区传播”,选用地图上也显示了造纸技术以洛阳为中心向外传播的路线,并未与主流观点和学界普遍认识相左。后期我们将在展览提升中对该部分内容进行充实,对造纸术起源及传播相关观点进行分别介绍。希望相关网友对洛阳历史有更加理性认识,正确树立文化自信。

尊敬的用户: