卫建委的同志们,你们好。“提地不提人”上海于去年年初疫情信息发布上的这一变化广受好评,确诊病例的姓氏,年龄的个人信息都被隐去,而是以病例1,病例2,病例3代称。同时也没有单独公布每个人的行动轨迹,而只是总体上列举了涉及的公共场所。

上海市疫情防控领导小组专家组成员、复旦大学上海医学院副院长 吴凡称:我是非常主张这么做,其实从一开始我就主张这么做,因为公布这些非常详细的细节,你知道这个人是男的女的,其实对任何人没有任何意义。公布哪个小区的,知道这个小区最好知道哪个楼的,有些人恨不能知道是哪个户的,其实没有意义。很多网民说对我有意义,我知道他在哪,我躲他远点。其实我们发现病例之后,我们疾病控制中心都会对他涉及到的一些公共的场所,公共的地方做终末消毒,也就是说你再公布他是哪里的,你知道他精准的位置,他张三李四他什么职业毫无意义,对控制没有意义。而且带来一个负反应,就是后续再有病例,他害怕,他不告诉你,为了不让你更多地对我的家庭生活家人有更多影响,他不告诉你。其实是非常不利的。

报告一个病例的时候,马上把他的轨迹写得很详细,这样就造成了很多的问题。比如说对个人隐私的侵犯,造成一些不必要的居民反响,其实这些对整个防控工作从采取措施来说,其实并没有多大的指导性意义。

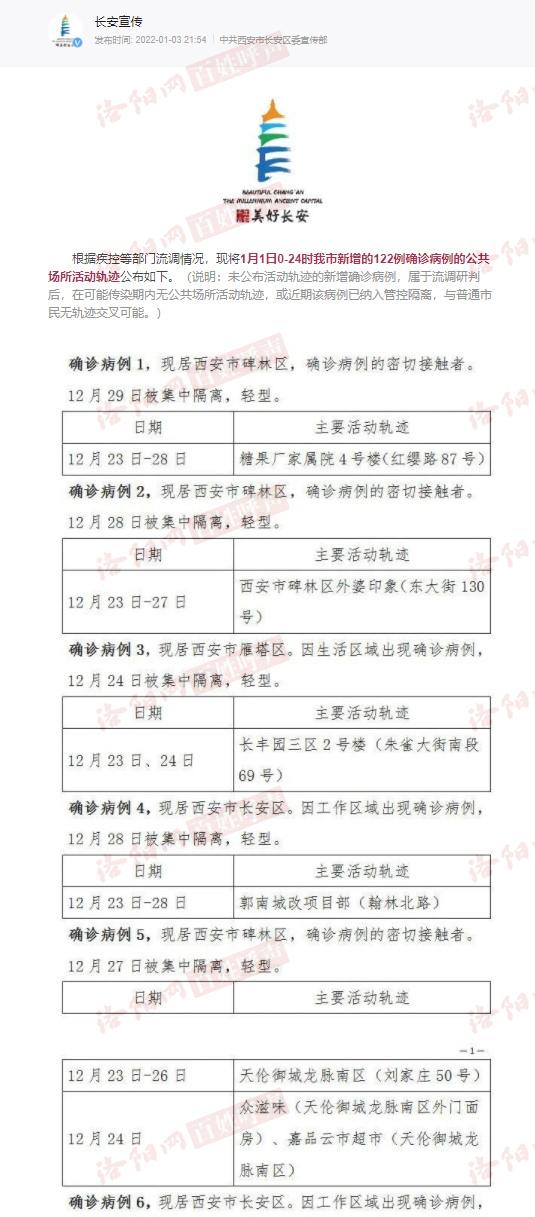

此前,大多数地方在疫情信息通报时,往往会公布病例的姓氏、年龄、性别、职业、居住地等以及详尽的活动轨迹,尽管已经进行了脱敏处理,但这些被放到聚光灯下的信息,常常被网友脑补出离奇的情节,一些病例甚至成为被网络暴力的对象。而如今上海的做法,既没有透露个人的信息和轨迹,又将病例活动涉及的场所告知了公众,在平衡公众知情权和病例隐私权方面,是一个进步。

北京市在在之前疫情时,同样隐去了病例姓名、年龄、性别等信息;吉林通化市之前的疫情通报中,也开始只发布确诊病例的序号和居住地,疫情个人信息发布“最小必要”的原则得到推广。

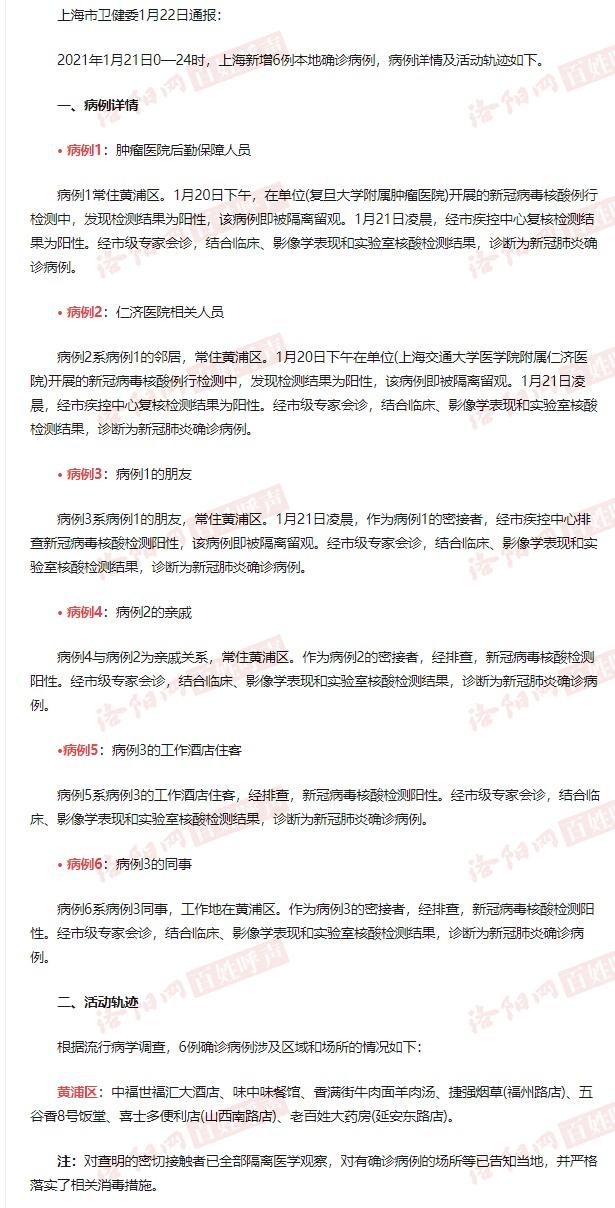

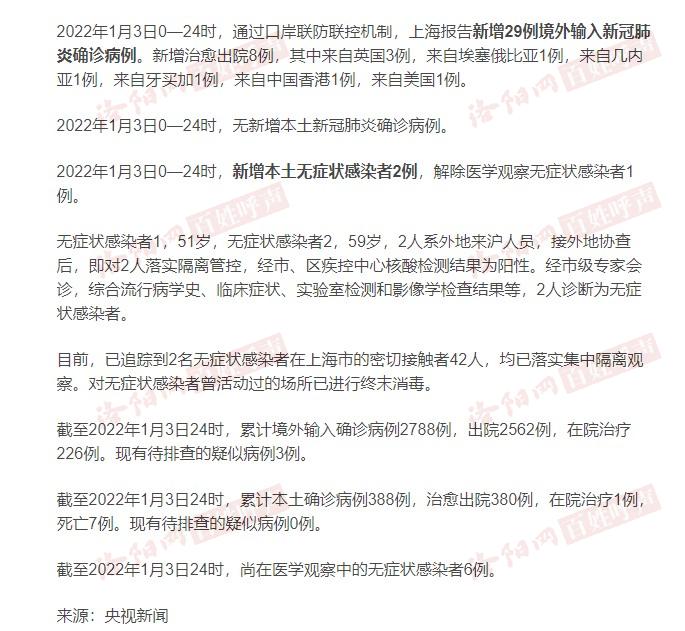

洛阳把病例的个人信息描述的太过详细,应当尊重其个人隐私,特来建议,性别、姓氏等信息能否隐去(如图),精准科学防控疫情,需要公布流调报告,公开确诊病例的活动轨迹,但关涉到个人信息时应当遵循“最少够用”原则,切实保障确诊病例的个人信息安全。谢谢。没有人想被感染,希望工作人员能够反映给领导,看洛阳是否可行?

以上参考自央视新闻(不做全员检测,发布不提人,上海防疫如何做到“无战时”?):https://ishare.ifeng.com/c/s/v004OFu9SxthbmMXJLAzM2w8N12LldunNHWaokKavMRgudI__?spss=np

回复部门:卫健委 2022-01-04 17:58:54

网友您好:

感谢您对我市疫情防控工作的关注和支持!您的意见和建议我们会向相关部门反映。

洛阳市卫生健康委

尊敬的用户: